| ● |

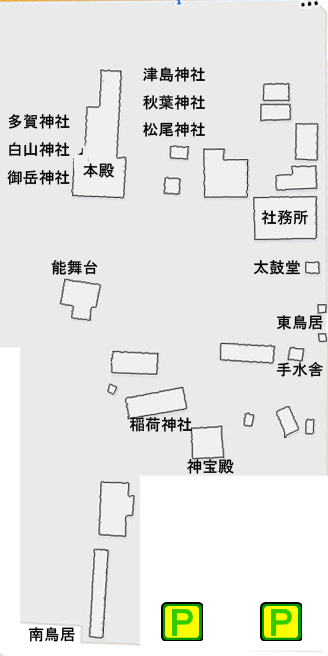

本殿 |

|

|

| ● |

神宝殿 |

|

|

| ● |

東鳥居 |

|

|

| ● |

南鳥居 |

|

|

| ● |

太鼓堂 |

|

|

| ● |

能舞台 |

|

|

| ● |

稲荷神社 |

|

|

| ● |

多賀神社 |

|

|

| ● |

白山神社 |

|

|

| ● |

御鍬神社 |

|

|

| ● |

津島神社 |

|

|

| ● |

松尾神社 |

|

|

| ● |

秋葉神社 |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

銅板葦切妻造り 建坪十三坪 紀元二千三百二十五 西暦千六百六十五

鎌倉・室町時代の創建にして、江戸初期寛文五年八月に関領主大島雲八公が再建修理しました。其の後、江戸末期の嘉永二年十二月に修理を施したものが現在ある能舞台で老松古杉が鬱蒼と繁る春日の古林にその素朴な面影は在りし日の関刀匠の神事能を物語っています。(現在の能舞台は、昭和34年9月の伊勢湾台風で倒壊したため、改修されたものです。) |

| |

|

|

古くは鎌倉時代の能は、芝生の中に座って鑑賞されたそうです。その芝居の語源になる扇形の芝生です。 |

| |

|

|

芝生に座って能舞台を観ると、以前は舞台裏に松の木が生えていて、その後ろには白壁が背景となり、室内で観る能舞台の様相でした。 |

| |

|

| |

|

|

|

| |

|

|

鉄筋コンクリート寄棟造り 建坪四坪半

国庫補助・県費補助・市費補助を得て指定重要文化財能装束類及び能面と歴代刀匠の奉納刀、古文書その他の社宝を収蔵しています。

この建物は各所に通風孔を設け室内の湿度を調整し、鉄筋コンクリートによる耐震耐火に充分の考慮を払い、高床式の室町時代の様式校倉造の建築です。

屋根の四隅にある鬼瓦は、ここに収蔵する女面、般若面、乙面、治道面を現しているもので、宇瓦、鐙瓦の紋様も室町時代の形式を現し、故奈良国立博物館長石田茂作博士の御指導を賜ったものであります。よって昭和三十二年九月着工し、翌二月二十八日に完成しました。

春日神社の古文状

天正十八年十一月二十五日

関春日宮屋敷年貢高七斗七升 紀元二二五〇 西暦一五九〇

長谷川五郎右衛門印

春日別当

関春日宮屋敷年貢高七斗七升 紀元二二五〇 西暦一六〇〇

佐久間左近

春日別当

承応年二年己三月七日

春日社領高八石弐斗壱升弐合 紀元二三一三 西暦一六五三

春日別当

寛政二年八月 大島雲八 紀元二四五〇 西暦一七九〇

茂和印

春日社地高八石弐斗壱升弐合

大雄寺

春日社地高八石弐斗壱升弐合 大 左衛門

文政五午年十月 義彬印 紀元二千四百八十二 西暦千八百二十二

此御墨付亨保十二丁末天二月十二日

紀元二千三百八十七 西暦千七百二十七

大嶋鉄右ヱ門殿宅ニテ以納

大雄寺現住義旭代

大島雲八義房書

一、元禄十二己卯三月十四日 卯の刻御誕生

一、御病気全快祈願書類

一、初代雲八の孫 久吉義豊 寛永十四年死去 子無く家名断絶するや

光義次子、大島茂兵衛に久吉の知行七千五百万石相渡し、春日

大神に祈願した古文書寛永十余年霜月吉晨

一、御絵馬奉納寛永十三年 外古文書多数

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

東鳥居

南鳥居 |

| |

|

|

稲荷神社 |

| |

|

| |

|

| |

|